Connaître le vocabulaire de la facture électronique

🆕 Facture électronique

🔍 Définition

La facture électronique est un document de facturation créé, émis et reçu sous un format numérique structuré, conforme aux standards réglementaires (comme Factur‑X, UBL ou CII). Elle intègre des données directement interprétables par les systèmes informatiques et circule via des plateformes certifiées.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Une facture électronique n’est pas un simple fichier PDF. Elle répond à des règles strictes de structure, de contenu et de transmission. Cela permet d’automatiser les traitements, de réduire les erreurs, de sécuriser les échanges et d’assurer la conformité aux obligations fiscales.

💡 Un exemple concret

Au lieu d’envoyer un PDF par email, votre Solution Compatible produit un fichier structuré contenant toutes les données de facturation. Ce fichier est transmis automatiquement à votre client et aux administrations via une Plateforme Agréée, assurant un flux fiable, traçable et entièrement automatisé.

🆕 Solution Compatible

🔍 Définition

Une Solution Compatible est un logiciel ou outil (souvent de facturation et/ou de gestion) qui permet de créer et gérer des factures électroniques conformes. Elle s’appuie sur une Plateforme Agréée pour les transmettre à l’administration et à vos clients.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Une Solution Compatible sert à générer, consulter et organiser vos factures. Contrairement à une Plateforme Agréée, la Solution Compatible n’est pas immatriculée directement auprès de l’administration fiscale.

💡 Un exemple concret

Le logiciel de facturation qui vous aide à créer des factures est une Solution Compatible. Celle-ci prépare votre facture, mais ne s’occupe pas de l’envoi officiel, qui est géré par une Plateforme Agréée.

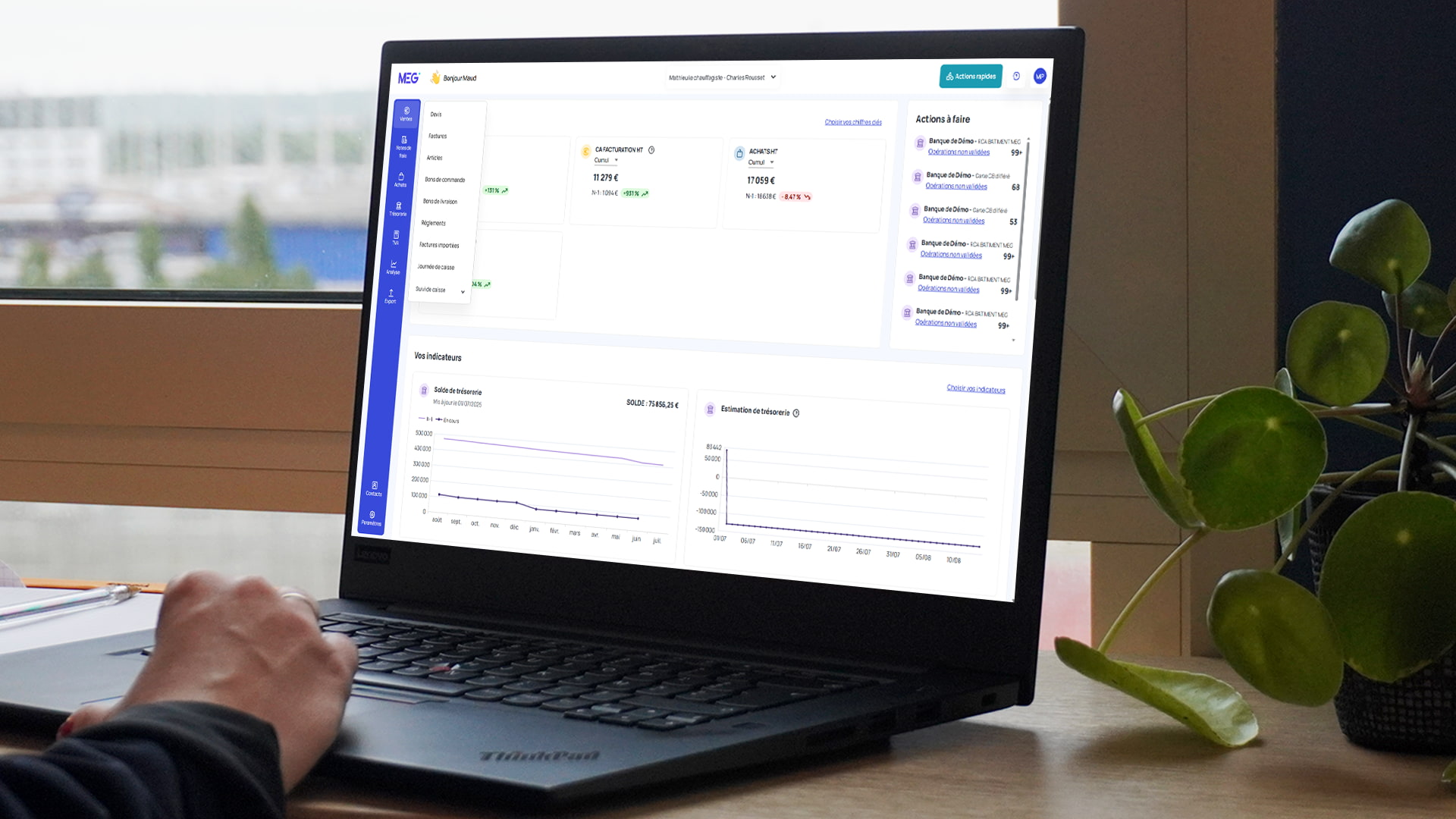

NB : la Solution Compatible MEG dispose nativement d’une Plateforme Agréée, simplifiant votre quotidien pour la réforme de la facture électronique.

🆕 Plateforme Agréée

🔍 Définition

Une Plateforme Agréée est un intermédiaire technique, certifié par l’administration fiscale. Elle permet d’émettre, de recevoir et de transmettre des factures électroniques conformes à la réglementation en vigueur, tout en transférant les données obligatoires aux autorités compétentes.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

C’est un acteur essentiel du système de facturation électronique obligatoire à partir de 2026. La Plateforme Agréée assure la conformité, la sécurité et la traçabilité des échanges entre entreprises et l’administration fiscale.

💡 Un exemple concret

Imaginez la Plateforme Agréée comme un poste de contrôle numérique. Chaque facture passe par ce point pour être vérifiée (format, données obligatoires), puis transmise automatiquement aux bons destinataires. Rien ne circule sans passer par ce contrôle.

NB : la Solution Compatible MEG dispose nativement d’une Plateforme Agréée, simplifiant votre quotidien pour la réforme de la facture électronique.

🆕 Portail Public de Facturation (PPF)

🔍 Définition

Le Portail Public de Facturation (PPF) est la plateforme publique mise en place par l’État pour centraliser et gérer certaines données de facturation électronique. Notamment l’annuaire des entreprises et le transfert des informations vers l’administration fiscale.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Le PPF n’est pas une Plateforme Agréée : il ne permet pas d’échanger directement des factures entre entreprises. Il sert plutôt de point de centralisation officiel pour certaines obligations de reporting.

💡 Un exemple concret

Pensez au PPF comme un registre national numérique. Il centralise les informations clés des entreprises et les données de facturation pour permettre à l’administration fiscale de suivre les échanges, sans intervenir dans la création ni l’envoi des factures.

Connaître le vocabulaire de la comptabilité pour une meilleure gestion de votre entreprise

L’actif

🔍 Définition

L’actif comprend tous les biens et droits que possède une entreprise à un instant donné : trésorerie, équipements, stocks, créances, etc. Il figure dans la première colonne du bilan.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

L’actif montre comment l’entreprise utilise ses ressources. Il est composé d’actifs immobilisés (utilisés sur plusieurs années) et d’actifs circulants (utilisés à court terme).

💡 Un exemple concret

Une entreprise possède un local (100 000 €), des ordinateurs (10 000 €), un stock (5 000 €) et 15 000 € sur son compte bancaire. Tous ces éléments figurent dans l’actif de son bilan.

L’acompte

🔍 Définition

L’acompte est une somme versée en avance sur une facture, représentant une partie du montant total dû.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Il engage les deux parties : le vendeur à livrer, le client à payer le solde.

💡 Un exemple concret

Un client commande pour 1 000 € de marchandise et verse 300 € d’acompte : il paiera 700 € à la livraison.

L’amortissement

🔍 Définition

L’amortissement répartit le coût d’une immobilisation (ordinateur, machine, véhicule, etc.) sur sa durée d’utilisation.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

L’entreprise répartit comptablement la valeur des immobilisations sur leur rythme d’utilisation. Cela évite de faire peser la charge totale du bien sur une seule année.

💡 Un exemple concret

Une entreprise achète une machine à 10 000 € qu’elle prévoit d’utiliser pendant 5 ans. Grâce à l’amortissement, elle enregistrera 2 000 € de charge par an, au lieu de tout comptabiliser la première année.

L’avoir

🔍 Définition

Un avoir est un document comptable émis pour corriger ou annuler une facture existante. Il sert à rembourser un client ou à ajuster une erreur (retour de marchandise, remise, etc.).

🧠 Ce qu’il faut comprendre

L’avoir réduit le montant dû par le client. Il a une incidence sur le chiffre d’affaires, la comptabilité et la TVA collectée. Il est obligatoire de l’intégrer dans les déclarations fiscales.

💡 Un exemple concret

Une entreprise facture 1 000 € TTC à un client, puis émet un avoir de 300 € pour un retour produit : le client ne devra payer que 700 € TTC.

Le bilan

🔍 Définition

Le bilan est une photographie de la situation financière de l’entreprise à un instant T. C’est le document qui présente, à une date donnée, ce que possède l’entreprise (l’actif) et ce qu’elle doit (le passif).

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Le bilan montre la solidité financière d’une entreprise : a-t-elle assez de ressources pour rembourser ses dettes ? C’est un outil indispensable pour les banques, les investisseurs ou les partenaires.

💡 Un exemple concret

Une entreprise qui demande un prêt à sa banque devra présenter son bilan. Si elle a beaucoup de dettes à court terme et peu de trésorerie, la banque pourra refuser ou demander des garanties supplémentaires.

Le bon de commande

🔍 Définition

Le bon de commande est un document par lequel un client formalise sa volonté d’acheter un bien ou un service auprès d’un fournisseur, c’est une transaction commerciale. Il constitue un engagement contractuel.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Une fois signé ou validé, le bon de commande engage juridiquement les deux parties : le fournisseur doit livrer et le client doit payer. Il précise les conditions (prix, quantité, délais, …).

💡 Un exemple concret

Un client passe commande de 50 chaises à 30 € l’unité via un bon de commande signé. Le fournisseur s’engage à livrer et le client à payer 1 500 €.

Le bon de livraison

🔍 Définition

Le bon de livraison est un document établi par le fournisseur, remis au client lors de la réception des marchandises, pour prouver que la livraison a été effectuée.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Il n’a pas de valeur comptable ou fiscale, mais sert de preuve de livraison. Le client doit le signer pour confirmer la réception conforme des biens. Il est établi en deux exemplaires, un pour l’acheteur et un autre pour le vendeur

💡 Un exemple concret

Un livreur remet 10 cartons au client avec un bon de livraison. Le client signe après vérification, confirmant la bonne réception.

Les capitaux propres

🔍 Définition

Les capitaux propres (ou fonds propres) représentent les ressources stables appartenant à l’entreprise : apports des associés, bénéfices non distribués, réserves, etc.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Ils figurent au passif du bilan. Plus les capitaux propres sont élevés, plus l’entreprise est solide financièrement. C’est aussi un signal rassurant pour les banques ou investisseurs.

💡 Un exemple concret

Une entreprise créée avec 20 000 € d’apport et qui conserve 10 000 € de bénéfices non distribués possède 30 000 € de capitaux propres. Cet argent est à disposition de l’entreprise, sans dette associée.

Le chiffre d’affaires

🔍 Définition

Le chiffre d’affaires représente le total des ventes de biens ou de services réalisées par l’entreprise sur une période donnée.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

C’est l’un des premiers indicateurs d’activité. Attention, un chiffre d’affaires élevé ne signifie pas forcément que l’entreprise est rentable : il faut aussi analyser ses coûts.

💡 Un exemple concret

Un restaurateur qui encaisse 200 000 € de ventes sur l’année a un chiffre d’affaires de 200 000 €. Ce montant ne tient pas compte de ses charges (achats, salaires, électricité, etc.).

La comptabilité d’engagement

🔍 Définition

La comptabilité d’engagement consiste à enregistrer les charges et les produits à la date de leur engagement juridique, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Cela signifie que les créances et les dettes sont comptabilisées dès l’émission ou la réception des factures.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Cette méthode permet de refléter avec exactitude la performance économique de l’entreprise sur une période donnée. Elle est obligatoire pour toutes les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA, …) et certaines entreprises individuelles au réel.

💡 Un exemple concret

Une entreprise reçoit une facture d’un fournisseur en décembre, mais elle la règle en janvier. La charge est comptabilisée en décembre.

La comptabilité de trésorerie

🔍 Définition

La comptabilité de trésorerie consiste à comptabiliser uniquement les flux financiers réels : les produits sont enregistrés au moment de leur encaissement, les charges à leur paiement. Il n’y a pas de créances ou de dettes comptabilisées en dehors de ces flux.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Ce régime ne reflète pas fidèlement les engagements de l’entreprise mais permet un suivi efficace de la trésorerie. Il est réservé aux professions libérales (BNC) et micro-entreprises.

💡 Un exemple concret

Un consultant émet une facture en novembre, mais il est payé en janvier : la recette est enregistrée uniquement en janvier.

Le compte de résultat

🔍 Définition

Le compte de résultat présente l’ensemble des produits (revenus) et des charges (dépenses) de l’entreprise sur un exercice comptable. Il permet de déterminer si l’entreprise a réalisé un bénéfice ou une perte.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Le compte de résultat mesure la performance économique d’une entreprise. Il distingue généralement deux niveaux :

– le résultat d’exploitation (issu de l’activité courante)

– le résultat de l’exercice (le résultat final, après prise en compte des charges financières et exceptionnelles).

C’est un indicateur de performance clé pour piloter la rentabilité.

💡 Un exemple concret

Une entreprise facture 100 000 € de services, avec 70 000 € de charges liées à son activité (salaires, achats, loyers). Son résultat d’exploitation est de 30 000 €. Si elle paie ensuite 5 000 € d’intérêts sur un emprunt, son résultat d’exercice tombe à 25 000 €.

Les coûts fixes et les coûts variables

🔍 Définition

Les coûts fixes sont des charges qui ne changent pas selon le volume d’activité (loyers, salaires, etc.). Les coûts variables évoluent en fonction de la production ou des ventes (matières premières, livraison, etc.).

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Distinguer les deux permet de mieux piloter la rentabilité, notamment pour calculer le seuil de rentabilité et prendre des décisions stratégiques (tarifs, investissements, etc.).

💡 Un exemple concret

Une entreprise de fabrication paie 2 000 € de loyer chaque mois (coût fixe), et 5 € de matière première par produit fabriqué (coût variable). Si elle ne produit rien, elle doit quand même payer le loyer.

Le coût de revient

🔍 Définition

Le coût de revient est le coût total pour produire un bien ou un service. Il inclut les coûts directs (matières, main-d’œuvre) et indirects (loyer, électricité, etc.).

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Il permet de fixer un prix de vente rentable pour assurer une marge. Vendre en dessous du coût de revient entraîne une perte. C’est un indicateur essentiel pour toute entreprise, même de service.

💡 Un exemple concret

Si une entreprise fabrique un objet pour 10 € de matières, 5 € de main-d’œuvre et 2 € de frais fixes répartis, son coût de revient est de 17 €. Pour être rentable, elle doit le vendre au-dessus de ce prix.

Les dépenses

🔍 Définition

Les dépenses désignent l’ensemble des coûts supportés par l’entreprise pour fonctionner : salaires, loyers, achats, assurances, etc.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Suivre ses dépenses permet de piloter la rentabilité. Trop de charges mal maîtrisées peuvent mettre l’entreprise en difficulté, même si son chiffre d’affaires est élevé.

💡 Un exemple concret

Suivre ses dépenses permet de piloter la rentabilité. Trop de charges mal maîtrisées peuvent mettre l’entreprise en difficulté, même si son chiffre d’affaires est élevé.

Le devis

🔍 Définition

Le devis est un document commercial proposant un prix pour une prestation ou un produit. Il n’engage pas les parties tant qu’il n’est pas signé.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Une fois signé et daté, le devis devient un contrat. Il précise les conditions de l’intervention : prix, délais, matériaux, modalités de paiement…

💡 Un exemple concret

Un artisan envoie un devis de 3 000 € pour la pose d’un parquet. Dès que le client le signe, les deux parties sont engagées sur le prix et les conditions.

Les écritures comptables

🔍 Définition

Les écritures comptables sont des enregistrements dans les comptes de l’entreprise qui traduisent chaque opération financière : achat, vente, paiement, encaissement, etc. Elles sont inscrites dans le journal comptable.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Chaque écriture comprend au minimum une opération au débit et une au crédit, selon le principe de la partie double. Cela permet de garder une trace fiable et équilibrée de l’activité financière.

💡 Un exemple concret

Une entreprise achète du matériel pour 1 000 € TTC, payé par virement. L’écriture comprendra :

Débit du compte « Matériel »

Débit du compte « TVA déductible »

Crédit du compte « Banque »

Chaque mouvement comptable est justifié par une pièce comptable (facture, reçu, etc.) et participe à l’établissement des comptes annuels.

L’exercice comptable

🔍 Définition

L’exercice comptable correspond à la période sur laquelle une entreprise enregistre toutes ses opérations comptables. Il dure généralement 12 mois et se clôture par la production des états comptables (en France : bilan, compte de résultat et annexe).

🧠 Ce qu’il faut comprendre

C’est la base du suivi comptable annuel. À la fin de l’exercice comptable, les comptes sont arrêtés pour établir le bilan et le compte de résultat. Cela permet de mesurer les performances d’une entreprise et de remplir ses obligations fiscales et légales.

💡 Un exemple concret

Une entreprise qui clôture au 31 décembre inclura dans un exercice comptable toutes les opérations de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La facture

🔍 Définition

La facture est un document comptable, juridique et fiscal émis par le vendeur, constatant la vente d’un bien ou service. Elle sert de preuve pour la TVA. L’établissement d’une facture est réservé aux personnes exerçant une activité professionnelle, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

La facture doit comporter des mentions obligatoires (date, prix HT/TTC, TVA, SIRET, etc.). Elle déclenche la comptabilisation et peut servir à déclarer la TVA (débits ou encaissements selon le régime).

💡 Un exemple concret

Une entreprise vend une prestation à 500 € HT + 100 € de TVA. Elle envoie une facture de 600 € TTC au client, qui devra la régler selon les délais convenus.

L’immobilisation

🔍 Définition

Une immobilisation est un bien durable acquis par l’entreprise pour être utilisé sur plusieurs années : matériel, véhicule, bâtiment, logiciel, etc.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Les immobilisations figurent à l’actif du bilan. Elles ne sont pas comptabilisées en charge immédiatement, mais amorties dans le temps. Elles représentent souvent des investissements stratégiques.

💡 Un exemple concret

Une entreprise achète une machine à 15 000 € pour sa production. Elle l’utilisera pendant 8 ans. Cette machine est une immobilisation.

La marge commerciale et la marge de production

🔍 Définition

La marge commerciale est la différence entre le prix de vente et le coût d’achat des marchandises revendues. La marge de production concerne les entreprises qui fabriquent : elle est calculée à partir des coûts de production.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Ces deux marges permettent de mesurer la rentabilité de l’activité, selon le modèle économique de l’entreprise (achat-revente ou production). Elles aident à fixer les prix de vente et suivre la performance.

💡 Un exemple concret

Un revendeur achète un produit 50 € et le revend 80 € : sa marge commerciale est de 30 €.

Une entreprise qui fabrique un produit pour 120 € (matières, main d’œuvre, etc.) et le vend 200 € a une marge de production de 80 €.

Le passif

🔍 Définition

Le passif regroupe toutes les ressources financières dont dispose l’entreprise pour financer son actif : capitaux propres, dettes, emprunts, etc. Il apparaît dans la seconde colonne du bilan.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Le passif montre qui finance l’entreprise : les associés (via les apports), les banques, les fournisseurs, etc. Il doit toujours être égal à l’actif.

💡 Un exemple concret

Si une entreprise a un passif composé de 20 000 € de capitaux propres, 30 000 € de dettes fournisseurs et 15 000 € d’emprunt, cela signifie qu’elle finance 65 000 € d’actif avec ces ressources.

Les provisions

🔍 Définition

Les provisions sont des montants mis de côté en comptabilité pour anticiper une charge ou un risque futur probable (litige, garantie, impayé, etc.).

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Elles permettent de lisser les effets financiers d’un événement incertain mais prévisible. Elles améliorent la sincérité des comptes et protègent l’entreprise.

💡 Un exemple concret

Une entreprise prévoit de devoir remplacer un équipement sous garantie. Elle provisionne 5 000 € pour anticiper cette dépense future, même si elle ne s’est pas encore produite.

Les réserves

🔍 Définition

Les réserves sont des bénéfices que l’entreprise a choisis de conserver plutôt que de distribuer aux associés ou actionnaires.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Elles renforcent les capitaux propres et servent de matelas de sécurité pour financer des projets futurs ou faire face à des imprévus. C’est un signe de bonne gestion et de prudence financière.

💡 Un exemple concret

Une entreprise réalise 20 000 € de bénéfice. Elle décide d’en distribuer 5 000 € et de conserver 15 000 € en réserve. Ces 15 000 € viennent augmenter ses capitaux propres.

Les revenus

🔍 Définition

Les revenus sont les sommes encaissées par l’entreprise, que ce soit via les ventes, les prestations de services ou d’autres sources (subventions, intérêts, etc.).

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Ils constituent la base du chiffre d’affaires. Ils sont essentiels pour évaluer l’activité de l’entreprise, mais doivent toujours être analysés en lien avec les charges.

💡 Un exemple concret

Une entreprise facture 2 000 € à un client pour une mission. Cette somme constitue un revenu — elle apparaîtra dans son compte de résultat.

Le tableau des flux de trésorerie

🔍 Définition

Ce tableau détaille les mouvements de trésorerie d’une entreprise sur une période : encaissements et décaissements, classés par activité (exploitation, investissement, financement).

🧠 Ce qu’il faut comprendre

C’est un outil de pilotage puissant pour comprendre d’où vient l’argent et comment il est utilisé. Il révèle la capacité réelle de l’entreprise à générer du cash.

💡 Un exemple concret

Une entreprise rentable peut avoir une trésorerie négative si elle investit beaucoup et que ses clients paient tardivement. Le tableau de flux permet de repérer ce type de déséquilibre.

Le taux de rentabilité

🔍 Définition

Le taux de rentabilité évalue le bénéfice généré par rapport au chiffre d’affaires ou aux capitaux investis.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

C’est un indicateur stratégique pour évaluer l’efficacité économique de l’activité d’une entreprise. Il existe plusieurs types de rentabilité : économique, financière, commerciale, etc. Les dirigeants comme les investisseurs s’y intéressent de près.

💡 Un exemple concret

Si une entreprise réalise 10 000 € de bénéfice avec 100 000 € de chiffre d’affaires, son taux de rentabilité est de 10 %. Cela signifie qu’elle gagne 10 centimes pour chaque euro encaissé.

La trésorerie

🔍 Définition

La trésorerie représente l’argent disponible immédiatement sur les comptes bancaires de l’entreprise. Elle correspond à ce que l’entreprise peut mobiliser pour payer ses charges courantes.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

Une entreprise peut être rentable, mais se retrouver en difficulté si elle manque de trésorerie et ne peut pas faire face à ses paiements. Une bonne gestion de trésorerie permet d’assurer la continuité de l’activité.

💡 Un exemple concret

Une entreprise a facturé 10 000 €, mais son client ne paie qu’à 60 jours. Si, entre-temps, elle doit régler 8 000 € de salaires, elle peut manquer de trésorerie. C’est ce qu’on appelle un décalage de trésorerie.

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée)

🔍 Définition

La TVA est un impôt indirect collecté par les entreprises sur leurs ventes, puis reversé à l’État. Elle s’applique à la plupart des biens et services.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

L’entreprise joue un rôle d’intermédiaire : elle encaisse de la TVA sur ses ventes (TVA collectée) et déduit celle payée sur ses achats (TVA déductible). Elle reverse ensuite la différence à l’administration fiscale.

💡 Un exemple concret

Une entreprise vend un produit 100 € HT avec 20 € de TVA. Le client paie 120 €, mais l’entreprise ne garde que 100 € car elle reverse les 20 € à l’État. Ce calcul s’effectue après déduction de la TVA payée sur ses propres achats.

Le seuil de rentabilité

🔍 Définition

Le seuil de rentabilité correspond au montant de chiffre d’affaires à atteindre pour couvrir tous les coûts de l’entreprise. En dessous, elle est en perte. Au-dessus, elle dégage un bénéfice.

🧠 Ce qu’il faut comprendre

C’est le moyen de savoir quand l’activité devient réellement profitable. Il permet aussi d’anticiper les besoins de ventes minimales à réaliser.

💡 Un exemple concret

Une entreprise a 30 000 € de charges fixes et réalise 10 € de marge par produit vendu. Elle doit vendre 3 000 produits pour atteindre son seuil de rentabilité. En dessous, elle est déficitaire.